せどりの今後

このページでは私のせどり歴を振り返りながら、ブックオフの変遷を見ていきます。

そのうえでせどりの今後を占います。

私のせどり歴

2011年

『インターネットに就職しよう!』

2011年2月頃、実店舗でやっていた商売を廃業しました。

次の仕事として何をするか考えていました。

その頃に出会ったのが、この本です。

どんな内容だったかはあまり覚えていませんが、タイトルのとおりネットを使った仕事を見つけるという主旨の本でした。

そういう発想はなかったので、衝撃を受けました。

その後、インターネットで中古本を転売する商売=せどりを知ったのです。

『せどりの眼』

さいわい市内にブックオフの店舗があったので、さっそくせどりを始めてみました。

せどりを始める前に参考にしたのが『せどりの眼』という情報商材でした。

『せどりの眼』のおかげもあり、せどり業はすぐに軌道に乗りました。

思えば、始めた時期がまだ良かったです。

かけた労力と時間に比例して利益が増えました。

せどりを始めて半年後、中古車を購入しそれでブックオフを回りました。

赤本市場を発見

2011年から2012年にかけての受験シーズンで赤本が非常においしいことが分かりました。

5000円以上が珍しくない特殊な相場でした。

赤本を重視する私のせどりスタイルはこのときに確立されました。

2012年

せどり最盛期

ブックオフせどりが最もおいしかったのは2005年頃だったようです。

それ以前は、アマゾンのマーケットプレイスがまだ整備されていなかったり、中古相場のサーチが難しかったりして、普及していませんでした。

私にとってせどりの最盛期は2012年でした。

この年には新車を購入しブックオフを巡回しました。

セール中心のせどり

あの頃ブックオフではセールが頻繁に実施されていました。

東京近辺では、毎週どこかの店舗でセールが行われていました。

土日は必ずセールを巡回し、売上を順調に伸ばしていきました。

当時ブックオフでは、単行本半額セール、単行本500円セール、雑誌半額セールが多く、利幅も大きくとれました。

元々の価格設定も低かったので、仕入れ原価は非常に抑えられました。

この写真は当時の雑誌半額セール(左)と単行本500円セール(右)の精算レシートです。

この頃は半額や500円均一にしてくれた上に、ワンデイパスで10%引きしてくれ、さらに購入金額に応じてサービス券まで発行してくれたのです。

太っ腹すぎると思いますか?

これでは儲からないと思いますか?

でも、ブックオフは儲かっていたのです。

なぜならブックオフは、せどりが店に来てお金を落とすを待っているだけでよかったからです。

セールといっても、オペレーションは普段と同じです。

レジが多少混むとはいえ、店舗の人員を大幅に増やす必要もありません。

だから、これだけのセールをしても黒字だったのです。

実は東京のブックオフには駐車場のない店舗が多く、せどりはコインパーキングに駐めてセールに参加していました。

私は車のない頃は、往復の電車賃を出して遠方のセールに行くこともありました。

あの頃のセールにはそれだけの魅力=集客力があったのです。

2013年

ターニングポイント

ブックオフは2013年に大きな転換期を迎えました。

それは単品管理の導入です。

本のバーコード部分にプリント印字の値札シールが貼られるようになりました。

時期ごとにアマゾン相場に連動させ、本の価格を管理しようというものです。

また、この頃からブックオフはアマゾンで本を販売するようになりました。

セールの縮小

2013年の4月頃から、直営店のセールが本全品20%オフの「ウルトラセール」に一本化され、開催時期も年4回ほどに減りました。

FC店では半額セールが継続されているところがあったので、多少遠くてもFC店のセールを回るようになりました。

単Cが200円に

2013年の秋頃から、消費税率引き上げを見据えて、単行本100円コーナーが200円に変わりました。

2014年

せどりは冬の時代へ

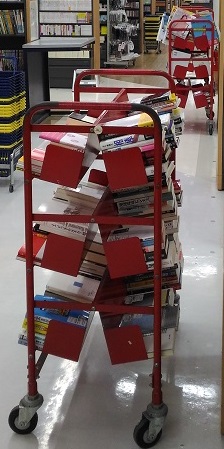

この写真は入荷した本を補充するために売り場に出すカートです。

手前は単行本のカートで、向かって左側がプロパー棚向け、右側がCの棚向けです。

以前はこのカートの本をサーチすれば、利益の出る本が仕入れられました。

店舗によってはカートが出るのを待っているせどりもいました。

しかし2014年からは、そういうせどりは激減しました。

Cが200円になった上に、利益の出る本が出てこなくなったからです。

この頃になると、FC店独自のセールも減少しました。

私は2014年からは次の仕事の準備を始め、せどりは近隣店舗のみに絞りました。

ブックオフの価格設定が全体に上がってきたため、仕入れ原価がかさみ利益を圧迫しました。

ブックオフがヤフーと提携

これは2014年4月でした。

店舗の本をネットに流す動きが更に加速しました。

赤本相場が崩壊しはじめる

2014年から2015年にかけての受験シーズンで、赤本相場に変化が現れました。

前シーズンまでは受験期には殆どの大学の赤本が高騰していましたが、一部の大学の赤本しか高騰しないようになりました。

2015年

ワンデイパス終了

2015年でワンデイパスが終了しました。

いろんな手を打ってきますが、利益体質にはなれなかったようですね。

赤本相場が崩壊

2015年から2016年にかけての受験シーズンで、赤本相場は崩壊した感があります。

赤本せどりに特有の旨味はなくなりました。

2016年

せどりを廃業

4月の終り頃、近隣店舗で仕入れをしていた際、店員からせどり行為は止めてほしいといわれ、せどりを辞めることにしました。

2014年からそのつもりでいたので、踏ん切りがついたという感じでした。

FBAの場合は、せどりを辞めても残りの在庫が自動的に売れていくのでありがたかったです。

せどり排除の動きが強まる

2016年の決算発表後、せどり排除の動きが強まったようです。

私が店員から警告されたのもその前触れだったのでしょう。

直営店で注意されたのは初めてでした。

既に私はブックオフへ行かなくなりましたが、2chなどを見てもせどり排除の動きは強まったことがわかります。

大都市圏の直営店舗では、決算発表後に貼り紙などでサーチ禁止が謳われたり、転売禁止のアナウンスが流れはじめたそうです。

近年の株主総会では「俺たちの利益がせどりに奪われている」という株主の発言があったそうです。

現在の経営陣にもそういった考え方があるのかもしれませんね。

せどりの今後

ブックオフが赤字に転落

ヤフーニュースでも取りあげられましたが、ブックオフが上場来初の赤字に転落しました。

これを見ると年々利益が減っているのが誰でもわかります。

ブックオフが立ち直る道

そもそもリユース業界自体が苦境に立たされています。

DVD・CDはあと数年で消えてゆくでしょう。

ブックオフがDVD・CDを扱えなくなるだけでなく、ゲオやツタヤが今以上にリユース業界になだれ込んできます。

服・家電では買取客の奪い合いが激化するでしょう。

ブックオフは本に回帰すべきだと思うのです。

私はせどりを辞めていますし、一般客として利用したことはないので、個人的な希望ではありません。

ただ、5年間せどりをしてきた率直な印象として、ブックオフは以前の状態に戻った方が良いと思うのです。

ブックオフが黒字だった頃の決算短信には、「購買者の5割はせどり」と明記されていました。

売り上げの大きな要素だったのです。

日本人は世界一の本好きの国民です。

出版・書店業界は確かに縮小していますが、本の需要が大幅に減るとは考えられません。

なぜなら電子書籍が現れてだいぶ経ちますが、日本ではあまり普及しなかったからです。

CDの需要がなくなったのと比べると、紙の本への影響はわずかだったのです。

ブックオフは本に回帰すべきです。

坂本孝さんのビジネスモデル

厳しい状況のブックオフと対照的なのは、飛ぶ鳥を落とす勢いの「俺のフレンチ」です。

「俺の株式会社」はブックオフの創業者である坂本孝さんが、ブックオフを去ったあと創業しました。

坂本さんが去った後のブックオフがこのような状況になり、かたや俺のフレンチは予約も難しいような盛況ぶりです。

黒字と赤字の分かれ目は、お客様のことを考えた商売かどうかだと思います。

かつてのブックオフは過半の商品をせどりに売っていました。

一見、お客様のことを考えていない商売のように見えます。

しかし、必ずしも末端のお客様を相手にしない商売もあります。

全ての商社と「業務スーパー」などがこれに当たるでしょう。

それに加えて近年では、百貨店や家電量販店・ドラッグストアなどが中国人の「爆買い」で潤いました。

小売業と考えればせどりはグレーな存在ですが、商売と考えればせどりに売る意味があります。

せどりは、ブックオフの商品を末端のお客様につなげる役割を果たしていたからです。

坂本さんはそれを考慮してせどりを容認していたのだと思います。

つまり、せどりが現れるのは市場原理だ、と。

市場原理に逆らうよりは、せどりを自由に泳がせて店舗で商品を回転させる方が儲かると考えたのでしょう。

時代が進み国際化も進んだら、国家間の市場格差に目をつけた転売屋が現れました。

これも、市場原理だったのです。

百貨店は彼らを追い出したでしょうか?

「ブックオフ」と「俺のフレンチ」からは坂本さんのビジネスモデルの特徴が見えてきます。

それは「人が動く仕組みを作ったこと」です。

古本屋業界・フレンチ業界の常識をぶち壊し、誰もが入りやすい店を作ったのです。

常識をぶち壊すために坂本さんがしたのは、薄利多売を限界まで突き詰めると、きちんとした利益が出るという大企業的な発想でした。

この発想はなかなか出来ることではありません。

坂本さんは経営の天才だと思います。

そして天才の発想は、なかなか理解されないのですね。

5年間の中でブックオフの盛衰を肌で感じながら、そう思いました。

でも、創業時のやり方をよく知っている人が、ブックオフにはまだいると思います。

もしこのまま赤字を垂れ流すのなら、予期せぬ形で昔のブックオフが復活するかもしれません。

その時にこのサイトが役に立つことを期待し、キーボードを離れます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。